Riscoprire lo spirito nella medicina

COSCIENZA

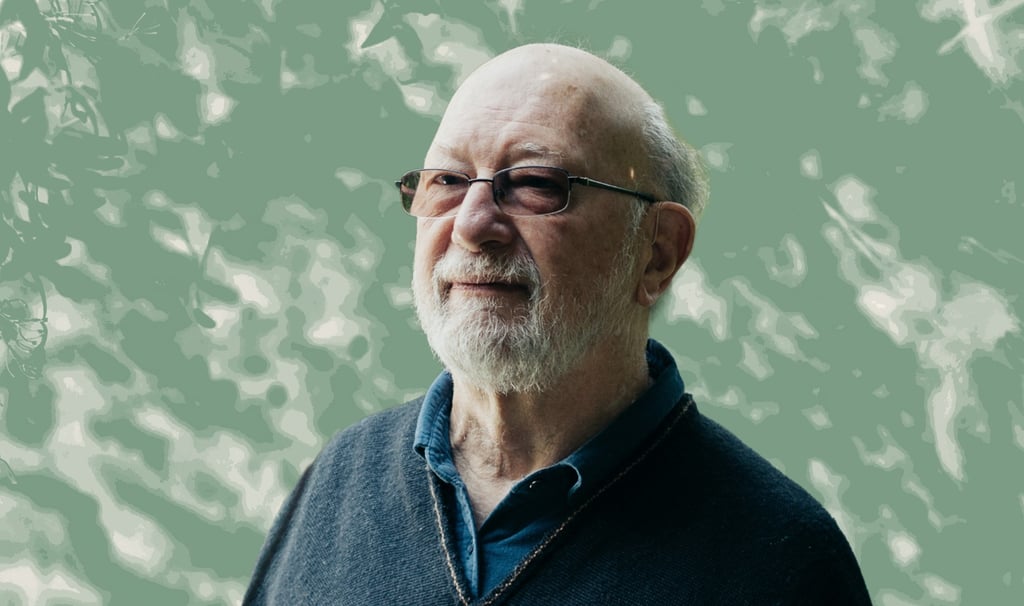

Dennis J. McKenna

6/18/202515 min leggere

Coca Summit, Centro Willka T’ika, Sacred Valley, Urubamba, Cusco, Peru, aprile 2025.

Per millenni incalcolabili, l’umanità ha usato le piante per curarsi. Il primo impiego delle piante come medicine potrebbe essere nato da scoperte accidentali: come la capacità di alleviare il dolore, accelerare la guarigione delle ferite, alleviare i sintomi di febbri o tosse, indurre il sonno o la veglia, o altre proprietà benefiche che si manifestavano nel corso delle interazioni quotidiane con il mondo vegetale. Con il tempo, queste scoperte accidentali vennero organizzate in sistemi di conoscenza. Praticanti specializzati come sciamani, erboristi, levatrici e altri tipi di guaritori divennero i custodi dell’uso medicinale delle piante, impiegate per vari scopi, per lo più benefici, ma non sempre. Nelle società tradizionali, queste persone erano riconosciute, rispettate e, talvolta, temute. Con il passaggio da economie di caccia e raccolta a società agricole, emersero istituzioni e professioni specializzate, e il sapere venne codificato in sistemi scritti. Anche la medicina si sviluppò in questo contesto. La specializzazione medica proliferò, e i praticanti iniziarono a concentrarsi su specifici ambiti, diventando specialisti in malattie del cuore o del sistema nervoso, salute riproduttiva, infezioni, disturbi gastrointestinali, e così via. Nella medicina contemporanea, questa tendenza alla specializzazione è cresciuta enormemente.

L’applicazione del metodo scientifico allo studio delle funzioni corporee, dei sistemi e delle cause delle malattie ha alimentato questa tendenza alla specializzazione. La scienza, tuttavia, non è nata improvvisamente all’inizio dell’Età dei Lumi nel XVII e XVIII secolo, né è un’esclusiva della civiltà occidentale. Come la medicina, la scienza affonda le sue radici nella preistoria. Le civiltà preletterate della Mesoamerica, per esempio, svilupparono sofisticati sistemi di domesticazione delle piante, agricoltura e allevamento, pratiche mediche e complessi sistemi astronomici e calendariali. Le civiltà antiche di Mesopotamia, Egitto, Asia meridionale e orientale possedevano anch’esse conoscenze avanzate in astronomia, matematica e medicina. Le pratiche mediche dell’antichità assomigliavano poco a ciò che oggi consideriamo medicina moderna. Le diagnosi e i trattamenti erano spesso basati su osservazioni empiriche, ma le cause delle malattie venivano generalmente attribuite a influssi demoniaci o attacchi di energie negative, da trattare con preghiere, incantesimi e rituali. Tuttavia, le piante medicinali erano spesso incluse, talvolta con effetti reali, anche se scoperti per caso.

Nella tradizione occidentale, molte delle fondamenta della scienza moderna cominciarono a emergere nell’Antichità Classica, tra l’VIII e il VI secolo a.C. Aristotele e Platone furono tra i principali promotori della nascente visione del mondo della Filosofia Naturale. Questo sistema poneva l’accento sulla comprensione della natura e dell’ordine del cosmo senza invocare cause soprannaturali. Il ragionamento deduttivo e l’osservazione empirica divennero il metodo appropriato per la scoperta delle verità universali. Questi principi sono ancora oggi alla base del metodo scientifico. Aristotele applicò questo approccio alla biologia, studiando la diversità biologica e il comportamento animale, descrivendo la morfologia di molte piante e animali e dissezionando oltre 50 specie animali. Grazie a queste indagini, Aristotele è considerato uno dei primi naturalisti scientifici. Nello stesso periodo, anche la medicina subì una trasformazione, soprattutto grazie al medico Ippocrate. Egli sviluppò un sistema sanitario basato sulla scienza e su protocolli clinici. Ippocrate e i suoi discepoli descrissero numerose malattie e condizioni mediche, osservando la relazione tra malattia e stile di vita. È noto per aver formulato il Giuramento di Ippocrate, uno dei più antichi codici di etica medica, ancora oggi in uso. È ricordato come il “padre della medicina” nella tradizione occidentale.

Nel Medioevo, i progressi in medicina e scienza continuarono, ma a un ritmo più lento. Molti dei principali avanzamenti dell’epoca si verificarono nel mondo islamico. In Europa, lo sviluppo scientifico e medico subì un arresto improvviso a causa della pandemia di peste nera del 1348 e non riprese realmente fino alla Rivoluzione Scientifica del primo Rinascimento. Il modello eliocentrico del cosmo, proposto da Niccolò Copernico nel 1543 e confermato empiricamente da Galileo nel 1609 tramite l’osservazione delle lune di Giove con la sua nuova invenzione, il telescopio, ribaltò la visione dell’uomo al centro del cosmo, signore supremo della creazione. La Rivoluzione Scientifica segnò anche l’emergere di una nuova, più meccanicistica versione del metodo scientifico, fondata sull’osservazione rigorosa, sullo scetticismo e sulla verifica attraverso ipotesi ben formulate. In medicina, la pubblicazione del De humani corporis fabrica (Sulla struttura del corpo umano) da parte di Andreas Vesalio rappresentò la prima vera anatomia medica scientifica, che documentava e comparava i sistemi del corpo umano a una macchina complessa, fornendo un ulteriore colpo alla presunta divinità dell’uomo.

Durante questo stesso periodo e nel successivo Illuminismo, si verificarono numerosi altri progressi scientifici troppo numerosi per essere menzionati in questa sede. Le scoperte e le innovazioni maggiori interessarono astronomia, fisica, matematica, filosofia, ingegneria, geologia e biologia. Furono guidati da un autentico pantheon di uomini (purtroppo tutti uomini!) come Galileo, Keplero, William Harvey, Francis Bacon, René Descartes, Spinoza, Isaac Newton, Robert Hooke (che inventò il primo microscopio) e Robert Boyle.

In questi secoli, il progresso scientifico proseguì nella direzione del riduzionismo. L’alchimia, ampiamente praticata come disciplina psico-spirituale proiettata sul mondo esterno, divenne via via più sperimentale. Tuttavia, la preoccupazione per lo spirito persisteva. Le rozze tecniche di distillazione usate dagli alchimisti, per esempio, erano in origine tentativi di isolare l’essenza spirituale dalle piante medicinali. I condensati vaporosi recuperati dalla distillazione sono ancora oggi chiamati “spiriti”. Ma mentre gli alchimisti inseguivano vapori e formulavano la Pietra Filosofale, i veri chimici cominciarono a concentrare le nuove tecnologie chimiche sui componenti delle piante medicinali, considerate un obiettivo più tangibile della ricerca chimica. Robert Boyle è considerato colui che separò per primo l’alchimia dalla chimica. Sebbene fosse lui stesso un alchimista, la pubblicazione nel 1661 del suo Il Chimico scettico, o Dubbi e Paradossi Chimo-fisici (UTET, 1977), presentava la sua teoria corpuscolare della materia, secondo cui tutta la materia consiste in corpuscoli o gruppi di corpuscoli in movimento. Boyle rigettò anche la teoria dei quattro elementi di Aristotele (terra, aria, acqua, fuoco) e il concetto di Paracelso dei Tre Principi (sale, zolfo e mercurio). Le teorie di Boyle aprirono la strada alla chimica sperimentale e alla chimica medicinale del XIX secolo.

John Dalton, un inglese, rendendo omaggio ai suoi predecessori Democrito e Leucippo del V secolo a.C., formulò nel 1804 la versione contemporanea della teoria atomica. Sulla base dei suoi studi, il chimico russo Dmitrij Mendeleev costruì la tavola periodica degli elementi. Qualche decennio più tardi, il chimico tedesco Friedrich Wöhler riuscì a sintetizzare l’urea – un semplice composto ammidico dell’acido carbonico – nel 1828. Questa sostanza è importante nel metabolismo cellulare dei composti azotati negli animali, ed è il principale componente azotato delle urine. Fu la prima volta che una sostanza organica venne prodotta a partire da precursori inorganici, con implicazioni enormi. Fino a quel momento, si credeva che i composti organici potessero essere prodotti solo da organismi viventi, grazie a una sorta di “forza vitale”. Questa scoperta contraddiceva la dottrina del vitalismo, la credenza che “gli organismi viventi siano fondamentalmente diversi da quelli non viventi perché contengono un elemento non fisico, o sono governati da principi differenti rispetto ai non viventi.” Il concetto di vitalismo veniva talvolta chiamato “scintilla vitale”, “energia” o, con un termine coniato dal filosofo Henri Bergson, élan vital – una “forza vitale”, che alcuni equiparano all’anima.

La scoperta di Wöhler segnò l’inizio della moderna scienza della chimica organica. Alla fine del XIX secolo, i chimici erano già in grado di sintetizzare centinaia di composti organici. Le molecole organiche semplici presenti nel petrolio vennero considerate una fonte inesauribile di precursori, utili per produrre fibre sintetiche, coloranti, medicinali e un’infinità di prodotti facili da fabbricare e da smaltire per consumatori sempre più entusiasti.

Ma le implicazioni di questa scoperta furono ben più profonde. La semplice molecola di urea di Wöhler fu come un colpo mortale inflitto alla visione vitalista. Si ritenne che avesse definitivamente chiuso la questione sull’“eccezionalità” della vita. Una disputa durata più di due secoli. Da un lato, i vitalisti sostenevano che i processi vitali non potessero essere ridotti a meccanismi fisici; dall’altro, i fisicalisti ritenevano che la fisica e la chimica avrebbero infine spiegato le differenze tra il vivente e il non vivente. Gli organismi erano semplicemente macchine biochimiche complesse. L’anima, lo spirito, furono espulsi dalla visione del mondo della biologia scientifica.

Poco importava che questa visione esistesse, e tuttora esista, nella medicina tradizionale, non solo in quella sciamanica, ma anche in sistemi medici altamente sviluppati e documentati come la medicina cinese e l’Ayurveda. In queste tradizioni, la dinamica della salute e della malattia è legata agli squilibri delle energie vitali interne. Per la scienza riduzionista, tutto questo è superstizione. Eppure, molte procedure mediche fondate su questi paradigmi alternativi si sono rivelate efficaci, talvolta più efficaci della medicina riduzionista emergente.

Con lo sviluppo della chimica nel XIX secolo, nacquero varie sottodiscipline. Una di queste fu la fitochimica, lo studio dei componenti chimici delle piante. La fitochimica alimentò la nascente scienza della farmacologia molecolare, fornendo strumenti fondamentali per comprendere il meccanismo d’azione delle piante medicinali e i processi fisiologici alla base della salute umana.

In questo contesto, una classe di composti si dimostrò particolarmente utile: gli alcaloidi. Gli alcaloidi costituiscono una categoria enorme e chimicamente diversificata di prodotti naturali, presenti nelle piante, ma anche in funghi, batteri e animali. La loro varietà strutturale è vastissima, ma hanno in comune la presenza di azoto, solitamente all’interno di anelli eterociclici. Gli alcaloidi presentano tipicamente attività farmacologiche e rappresentano i “principi attivi” di molte piante medicinali fondamentali, sia nella medicina tradizionale che in quella moderna. Offrono inoltre spunti strutturali cruciali per la scoperta di nuovi farmaci. Le loro proprietà farmacologiche sono tanto varie quanto la loro chimica: alcuni sono antibatterici, cardioattivi, antiparassitari, analgesici, anticancro. Molti sono psicoattivi: stimolanti come caffeina, teobromina, nicotina, cocaina. Altri sono sedativi o allucinogeni, come morfina, mescalina, psilocibina. Alcuni sono altamente tossici, come atropina e tubocurarina. Quasi tutti trovano applicazione in medicina.

Come suggerisce il nome, la maggior parte degli alcaloidi è basica e può essere isolata relativamente facilmente in forma pura attraverso un semplice processo di partizione acido/base. L’alcaloide forma un sale idrosolubile con un acido organico o inorganico e può essere separato dai composti insolubili trasferendosi nello strato acquoso. In forma di sale, può essere cristallizzato come composto puro.

Nel 1804, il farmacista tedesco Friedrich Sertürner applicò questa metodologia e riuscì a isolare il primo alcaloide puro: la morfina, da estratti grezzi del papavero da oppio. La sua “morphium”, come la chiamò, possedeva le proprietà dell’oppio ma era sei volte più potente. Nei suoi esperimenti successivi, la somministrò a se stesso, a due ragazzi, a due cani e a un topo. Tutti e quattro gli esseri umani rischiarono la vita. Ipotizzò che, poiché erano necessarie dosi più basse, la sostanza sarebbe stata meno assuefacente dell’oppio. Tuttavia, egli stesso sviluppò dipendenza dalla morfina, scrivendo in seguito: Ritengo mio dovere richiamare l’attenzione sui terribili effetti di questa nuova sostanza, che ho chiamato morphium, affinché si eviti la calamità.

Nonostante ciò, Sertürner fondò una compagnia nel 1817 che commercializzava la morfina come analgesico e trattamento per l’alcolismo e la dipendenza da oppio. La casa farmaceutica Merck iniziò nel 1827 a Darmstadt proprio con la morfina come prodotto principale. In combinazione con un’altra invenzione recente, l’ago ipodermico, la morfina divenne al contempo una benedizione e una maledizione per i soldati americani durante la guerra civile. Le iniezioni di morfina tramite la Syrette – una fiala con ago integrato per uso sul campo – offrivano sollievo immediato alle orribili ferite inflitte dalle nuove armi meccanizzate. Ma oltre 400.000 soldati tornarono dal fronte con la "malattia del soldato": la dipendenza da morfina. Nel 1898, un derivato semplice della morfina, la diacetilmorfina, meglio nota come eroina, fu immessa sul mercato dalla casa farmaceutica Bayer. L’eroina era più potente, più rapida e molto più assuefacente della morfina.

La scoperta della morfina da parte di Sertürner nel 1804 e la metodologia per isolarla in forma pura innescarono una vera rivoluzione nella fitochimica e nella farmacologia nei decenni successivi del XIX secolo — un periodo che potremmo giustamente definire l’Età degli Alcaloidi. Tra gli alcaloidi scoperti in seguito, ricordiamo:

1820 – la caffeina, isolata dal caffè

1822 – la nicotina, dal tabacco

1854 – la teobromina, dal cioccolato

1855 – la cocaina, dalla coca

1881 – la iosciamina, dalla belladonna

1896 – la mescalina, dal peyote

1901 – l’ibogaina, dall’iboga

Tutte queste scoperte impressionanti inaugurarono una nuova era nella medicina, in cui le farmacoterapie divennero l’elemento centrale degli interventi medici. La scoperta della morfina nel 1804 e la sua dimostrazione di possedere tutte le proprietà dell’oppio grezzo costituirono un duro colpo alla dottrina del vitalismo, e la successiva sintesi dell’urea da parte di Wöhler nel 1828 diede il colpo di grazia. La morfina, dopotutto, era un cristallo: non era viva. L’urea, importante metabolita negli animali, poteva essere prodotta da sostanze chimiche sintetiche. Sebbene tutte queste nuove molecole avessero profonde influenze sui processi biologici – inclusi quelli legati alla coscienza – nessuna di esse era viva. Erano cristalli inerti, morti. Senza anima, senza spirito. Perché avremmo dovuto invocare ancora una forza vitale? Non c’era più bisogno di parlare di vitalismo, forza vitale o spirito. Gli organismi venivano ormai visti come semplici macchine complesse, fatte di ossa e muscoli, tendini e nervi, secrezioni e ormoni, proteine e sangue. Non c’era più spazio, né bisogno, per lo spirito. La macchina biochimica complessa poteva essere riparata con la corretta chiave inglese molecolare. Lo spirito fu esiliato dalla medicina. E non avrebbe più trovato la strada del ritorno per oltre 120 anni.

Il riduzionismo ha favorito un crescente distacco della nostra specie dalla Natura. Non ci vediamo più come partner in una relazione simbiotica con la comunità senziente della biosfera. In effetti, non ci vediamo neppure più come parte della Natura. La Natura esiste per noi solo come qualcosa da possedere, dominare, sfruttare e, alla fine, distruggere. Le conseguenze ambientali di questa visione sono terribilmente evidenti ogni giorno nei notiziari. Siamo diventati come l’equipaggio di una nave di folli, in fiamme mentre affonda, mentre i tech-bros neofascisti della Nuova Oligarchia fanno festa, urlando “drill, baby, drill” (trivella, bellezza, trivella), dimenticando convenientemente che il ritornello finale di quel grido sarà “burn, baby, burn” (brucia, bellezza, brucia).

Abbiamo sviluppato tecnologie senz’anima che, al servizio dell’avidità e dell’illusione di poter migliorare la Natura, sono capaci di infliggere enormi danni, non solo alla Natura stessa, ma anche a noi stessi. Perché, volenti o nolenti, noi siamo parte della Natura.

Le tecnologie che sviluppiamo non hanno una qualità morale intrinseca: possono essere usate per il bene o per il male. Il dilemma morale che affrontiamo – quali tecnologie scegliere, e come usarle – ha origine nel cuore umano. Come specie, gli umani sono molto intelligenti, ma spesso poco saggi. Ed è qui che sta il problema: ci innamoriamo troppo di ciò che possiamo fare, di ciò che siamo in grado di fare, e dimentichiamo di fermarci a chiederci se dobbiamo farlo davvero. Questa mancanza di riflessione, questa incapacità di considerare le conseguenze delle nostre azioni, ha origine nell’hybris, nell’arroganza sfacciata del “chi se ne frega delle conseguenze”. E purtroppo, questo tipo di arroganza è fin troppo spesso un tratto maschile.

Nel 1855, la cocaina venne isolata dalla pianta di coca — un arbusto sacro e benigno, da oltre 8000 anni al centro della cultura, della religione, della medicina e della cosmovisione andina. Se mai una pianta ha posseduto spirito, quella pianta è sicuramente la Coca.

La triste storia dell’arbusto di coca, e di come questa pianta sacra e bellissima sia stata profanata e violata dall’avidità umana, rappresenta perfettamente — e in modo deprimente — ciò che stiamo facendo alla Natura… e quindi a noi stessi. Con l’avanzare della scienza e l’abbandono dello spirito, siamo arrivati a considerare la Natura e tutte le sue specie non come partner nel cammino evolutivo della vita sulla Terra — una comunità simbiotica, vitale, viva, di specie senzienti che chiamiamo Biosfera — ma come qualcosa di separato da noi. Qualcosa da dominare, da possedere, da sfruttare e poi buttare via, lasciando solo un guscio esausto, come uno stupratore abbandona il corpo rotto e sanguinante della sua vittima. Perché sì, siamo diventati stupratori. Stupratori del nostro pianeta.

Consideriamo di nuovo la pianta di coca. Nella sua forma naturale, è benigna e guaritrice. Utile per trattare vari disturbi comuni, utile per la nutrizione, per alleviare il dolore, un balsamo per il corpo e la mente stanchi, mentre eleva dolcemente lo spirito. Nella sua forma naturale, la coca è davvero una delle medicine più gentili e preziose che la Natura abbia donato all’umanità. E così è stata per più di 8000 anni.

Eppure, abbiamo applicato la nostra tecnologia demoniaca per estrarre la cocaina, il costituente più tossico e dannoso della pianta, e trasformarlo in una droga pericolosa che ha contribuito a migliaia di morti e schiavitù, ha corrotto governi su scala globale, scatenato guerre durate decenni, causato distruzioni ambientali incalcolabili e minaccia ancora oggi la stabilità geopolitica.

Anziché regolare la cocaina, la sua proibizione l’ha caricata di un valore artificiale che rende tutte queste conseguenze orribili inevitabili. La cosiddetta proibizione della cocaina è una farsa politica malata. È chiaro a tutti che la sua continuazione non farà che perpetuare queste devastazioni. Questo non è un incidente. È il piano.

La cocaina non è il demonio. È solo un alcaloide, con le proprietà che possiede. Il vero demone dell’avidità abita dentro di noi. Gli uomini che trafficano in cocaina (e sì, sono quasi tutti uomini) la vedono come una via verso ricchezza, dominio e glamour. Poco importa loro quante vite distruggano, quanti muoiano, quanto venga devastato un pianeta già ferito e sanguinante.

La nostra Madre.

La cocaina è solo un alcaloide. Ma è un alcaloide che risveglia la bestia negli uomini. Stimola quei circuiti dopaminergici che incarnano ciò che oggi definiamo spesso mascolinità tossica: aggressività, crudeltà, brutalità, arroganza, misoginia, dominanza sessuale, hybris, odio, mancanza di compassione, violenza, bullismo. Tutti quei tratti che, incredibilmente, vengono oggi esaltati in certi ambienti culturali. Sì, la cocaina è proprio la droga perfetta per questo tipo di uomini.

Il mondo è afflitto da problemi ovunque. Ci stiamo avvicinando a un punto di non ritorno. È troppo tardi per salvarlo? Forse.

Ma in questo contesto più ampio, ha senso occuparsi davvero del flagello della cocaina?

Io credo di sì. Credo che possa essere un passo importante verso il risveglio dello spirito nella natura, nella medicina, e in noi stessi.

Credo che ciò possa avvenire attraverso quattro azioni fondamentali:

La pianta di coca dovrebbe essere valorizzata e riconosciuta per il dono che è.

È necessario creare e sviluppare mercati legali per i prodotti derivati dalla coca.

Potenzialmente, potrebbe alimentare un mercato globale paragonabile al caffè in termini di ricavi, ma molto più benefico per la salute umana.La cocaina deve essere decriminalizzata e resa disponibile attraverso canali regolamentati. È l’unico modo per smantellare le reti criminali globali che traggono profitto solo perché la sostanza è illegale.

Chi è dipendente dalla cocaina e desidera smettere, deve avere accesso a trattamenti efficaci. Le ricerche dimostrano che il mambé, o preparazioni simili, possono soddisfare il bisogno compulsivo in un regime di mantenimento.

Le medicine psichedeliche, come ibogaina, ayahuasca o psilocibina, possono essere offerte come terapie alternative per permettere agli individui di affrontare e risolvere la crisi spirituale alla base della loro dipendenza.

Oggi, gli psichedelici vengono finalmente riconosciuti per il loro immenso potenziale terapeutico — non solo per le dipendenze, ma per un’ampia gamma di disturbi mentali: dipendenze, traumi, depressione grave, ansia esistenziale e paura della morte.

Infatti, gli psichedelici sono medicine per l’anima. Ecco che torna quella parola: anima. Gli psichedelici hanno riportato lo spirito nella medicina — e lo hanno fatto proprio quando ce n’era più bisogno. Forse, grazie a essi, possiamo riconnetterci alla natura, e guarire non solo la nostra anima personale, ma anche l’anima della nostra specie, e persino l’anima del pianeta.

Anche se, va detto, per le popolazioni indigene che sono state le custodi di queste medicine per secoli, l’anima non se n’è mai andata.

Quando scrissi per la prima volta questo intervento, pensavo di concluderlo qui. Ma dopo aver riflettuto sulle eccellenti presentazioni degli ultimi giorni, mi sento in dovere di aggiungere un’appendice. Nel dibattito sulle politiche delle droghe, abbiamo sentito spesso parlare di diritti umani: ad esempio, il diritto fondamentale dei popoli indigeni ad avere accesso legale e libero alle loro medicine sacre. Ma c’è un altro aspetto, di cui non ho sentito parlare, e credo possa portare una prospettiva nuova e importante a questa conversazione:

E i diritti delle piante? E, più in generale, i diritti degli organismi viventi?

Non hanno tutti gli organismi di questo pianeta — animali, piante, funghi, perfino batteri — il diritto alla propria esistenza come parte della comunità biosferica? Con quale autorità una specie sola, gli esseri umani, si arroga il diritto di decidere che un’altra specie non merita di esistere? Con quale diritto gli umani dichiarano che la coca, il papavero da oppio o qualunque altra pianta, animale o fungo che non ci piace, debba essere eradicato dalla Terra?

Non esiste giustificazione a tutto questo, se non l’arroganza e l’hybris umana, fondata sull’idea che la Natura ci appartenga.

L’umanità ha instaurato relazioni profonde e reciprocamente benefiche con piante, animali, funghi e altri organismi fin dagli albori della sua esistenza. Da loro otteniamo cibo, medicine, indumenti, materiali da costruzione, coloranti, bellezza.E in cambio, li coltiviamo, li alleviamo, li proteggiamo, li aiutiamo a prosperare. In biologia, questo si chiama simbiosi: una relazione stretta tra specie diverse, che porta beneficio a entrambe. L’umanità ha co-evoluto insieme alle piante alimentari e medicinali per vasti archi di tempo — molto prima della storia scritta.

Che cosa ha a che fare tutto questo con la politica sulle droghe?

Semplicemente questo: Credo che dovremmo introdurre un nuovo concetto negli sforzi per sviluppare una politica razionale sulle droghe: Il diritto alla simbiosi.

Questo diritto andrebbe affermato come un diritto fondamentale. Non semplicemente come un diritto umano — perché per definizione, lo supera. È un diritto organismico. Propongo una definizione formale in due punti di questo principio:

Ogni organismo ha il diritto di formare una simbiosi reciprocamente benefica con qualsiasi altro organismo.

Nessuna specie, in quanto membro della comunità biosferica, ha l’autorità o il diritto di cercare l’eradicazione di un’altra specie.

Se questi principi venissero adottati nelle politiche sulle droghe, favorirebbero un approccio più compassionevole, più razionale, e davvero più simbiotico nel rapporto dell’umanità con la biosfera. E forse, proprio così, potremmo ritrovare la nostra anima collettiva, e la sua connessione con l’anima del pianeta.

Pagina ufficiale del convegno: Wisdom of the Leaf Coca Summit | McKenna Academy

Di seguito l'intervento di Dennis McKenna con sottotitoli in Italiano. Non perderlo!

Dennis J. McKenna (1950) Leggendario etnofarmacologo con oltre 40 anni di esperienza nello studio delle piante allucinogene, è presidente e fondatore della McKenna Academy of Natural Philosophy e uno degli investigatori principali del Progetto Hoasca, la prima indagine biomedica sull’ayahuasca. È autore di numerosi articoli scientifici e coautore, insieme al fratello Terence McKenna, dei libri Lo scenario invisibile. Mente, allucinogeni e I Ching (Spazio Interiore, 2024), Psilocybin: Magic Mushroom Grower’s Guide e La Confraternita dell'abisso urlante: la mia vita con Terence McKenna (Delufa Press, 2025). Ha conseguito un dottorato alla University of British Columbia, con ricerca sull’ayahuasca e sull’oo-koo-hé, allucinogeni utilizzati dalle popolazioni indigene dell’Amazzonia nordoccidentale.